智慧古贤

光耀古今:探寻中国古代物理巨擘

从古老的华夏大地,到现代的科技舞台,物理学的演进犹如一幅波澜壮阔的画卷。在中国古代,虽然没有 “物理学家” 的称谓,但先哲们凭借超凡智慧与不懈探索,在物理领域取得了无数震撼世人的成就。

他们的研究,是点亮文明的璀璨星辰,是滋养后世的智慧源泉。

格物哲言

聆听古代物理先驱的科学絮语

在漫长的历史长河中,中国古代物理学家以独特视角探索自然,留下诸多闪耀着智慧光芒的名言。每一句古代物理名言,都是智慧的结晶,记录着先辈们对世界的深刻理解。这些话语不仅是科学论断,更是指引后人探索未知的宝贵财富。

走进这些名言,感受先辈的智慧与执着,开启跨越时空的科学对话。

“景到,在午有端,与景长,说在端”

指出小孔成像时,光线在小孔处交汇,像的大小与物体到小孔的距离有关,解释了小孔成像的原理和特点。

“力,刑之所以奋也”

意思力是使物体运动状态发生改变的原因,简洁地阐述力与物体运动的关系,是对力学基本概念的早期准确认知。

“宇之表无极,宙之端无穷”

表达了宇宙在空间和时间上都是无限的观点,体现了张衡对宇宙宏观结构和时空特性的深刻思考。

“日月之形如丸。何以知之?以月盈亏可验也”

沈括通过对月相变化的观察和分析,推断出日月的形状像球体,这是基于天文现象进行科学推理的典范。

“欲求超胜,必须会通;会通之前,必须翻译”

通过学习西方先进的科学知识,实现中外科学融合与创新,达到超越前人的目的,体现了开放包容的科学态度。

历之本在于测验,而测验之器莫先仪表”

强调天文观测对于历法研究的重要性,而观测仪器是进行准确观测的基础,突出仪器制造在天文学中的关键作用。

烛火穿微孔

探秘小孔成像

中国古代对小孔成像的研究成果斐然。早在春秋战国,《墨经》便记载小孔成像现象,点明光沿直线传播原理。到了元代,赵友钦开展大规模实验,证实像的倒立性质与光源、小孔、屏幕间距的关系。这些探索不仅深化了对光传播的认知,还为后世光学仪器发明筑牢根基 。

照鉴古今

探寻古代铜镜奥秘

铜镜,作为中国古代重要的生活用具,承载深厚文化底蕴与精湛工艺。它起源于齐家文化,历经商周的古朴、汉唐的繁荣,到明清逐渐式微。早期铜镜多作祭祀礼器,后演变为日常照容工具。其制作工艺复杂,需制模、浇铸、打磨,部分铜镜还能呈现 “透光” 奇景。铜镜不仅是实用物件,更蕴含古人审美观念,见证了时代的变迁。

1600

张衡发明地动仪

1000

马钧改进指南车

1000

王充对于雷电的认识

400

沈括发现磁偏角

古之智慧

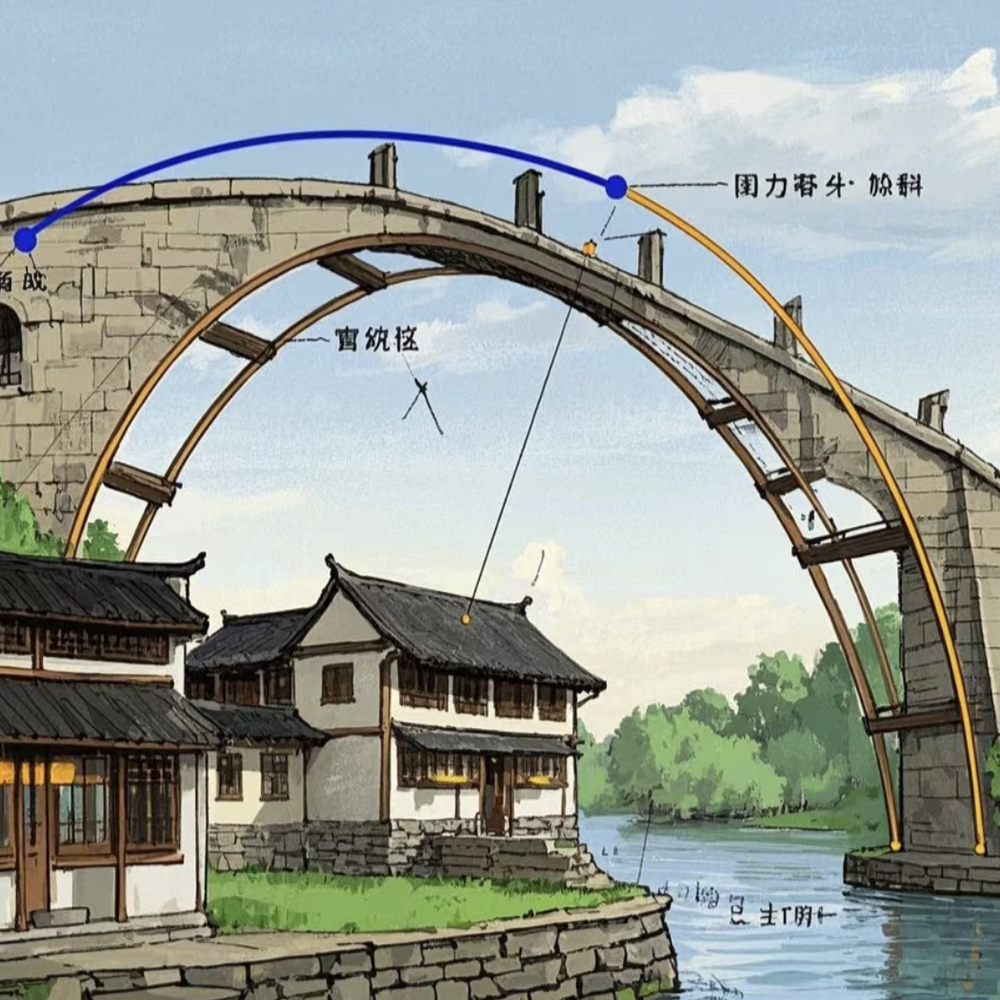

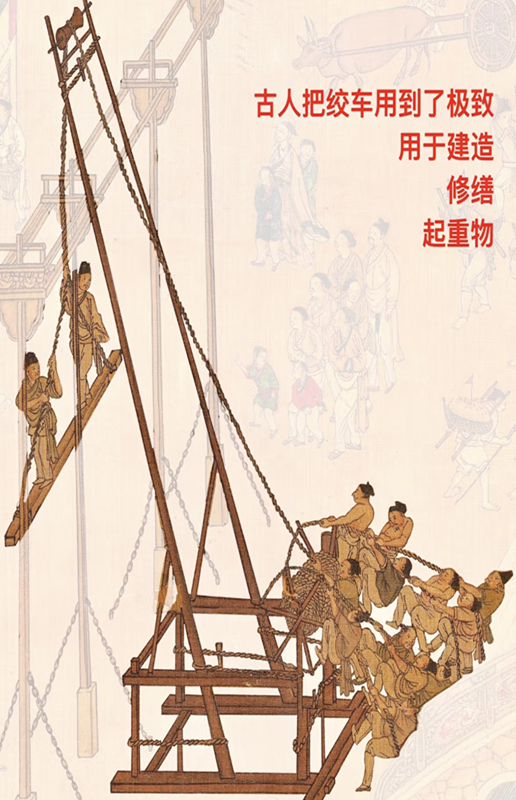

华夏起重“机”密:解锁匠心智慧

在漫长的历史长河中,中国古代工匠凭借非凡的创造力,发明了多种起重机具。它们不仅提升了劳动效率,推动工程建设,还彰显了古人对力学原理的深刻理解。这些古老的起重设备,见证了中华民族的智慧与勤劳。接下来,让我们从起源发展、构造原理、类型特点、应用领域、技术传承、文化价值六个维度,探寻中国古代起重机的奥秘 。

起 源 发 展

最初,人们为搬运重物,简单运用杠杆原理,以树干作为支架,人力拉动绳索实现起吊。唐宋时期,起重机的应用更为广泛,技术也愈发成熟,逐渐在大型工程建设中发挥重要作用。

构 造 原 理

古代起重机多基于杠杆、滑轮、齿轮等简单机械原理。以桔槔为例,它利用杠杆原理,通过上下移动平衡重物,实现轻松起吊。而滑轮组则通过多个滑轮组合,改变力的方向,减少起吊所需的力量,大幅提升起重效率。

类型特点

中国古代起重机类型丰富,各具特色。除桔槔外,还有辘轳。辘轳由轮轴和绳索构成,通过转动轮轴收放绳索来起吊重物,相比桔槔,它更稳定,起吊高度更高。

应 用 领 域

古代起重机广泛应用于建筑、水利、交通等领域。在建筑领域,修建宫殿、城墙时,起重机用于吊运石材、木材等建筑材料。在水利工程方面,疏浚河道、修建堤坝时,可起吊沉重的土石。

技 术 传 承

古代起重机的技术通过工匠师徒间的口传心授得以传承。许多工匠家族将技术视为传家宝,代代相传。同时,一些技术也被记录在《天工开物》《营造法式》等典籍中,部分原理至今仍在一些简易起重设备中应用。

文 化 价 值

它们反映了特定历史时期的社会生产力水平,体现了古人的创新精神和勤劳品质。同时,在诗词、绘画等艺术作品中,起重机的形象也经常出现,成为中国传统文化的一部分 。

华夏古韵

中国古代物理学的璀璨之光

在历史长河中,中华民族的智慧熠熠生辉。从鲁班巧制工具的精妙,到张衡地动仪的神奇;从墨子对光学的深刻洞察,到祖冲之在数学物理领域的卓越贡献。中国古代的物理学成就,不仅是技术的创新,更是思维的突破。

它们见证了古人对世界的探索,让我们一同领略古代物理学的魅力。

美国学者坦普尔在《中国:发明与发现的国度》中指出,中国古代的许多发明创造,包括与物理相关的机械装置、热学应用等,展现了中国人非凡的智慧和创造力,是人类科技史上的重要组成部分。

美国学者--坦普尔

法国汉学家谢和耐说:“中国文明在科学技术领域曾长期处于世界领先地位,特别是在物理现象的观察和应用方面,有着许多令人惊叹的成果。”他强调了中国古代物理成就对于世界文明的重要贡献。

法国汉学家--谢和耐

英国科学史家李约瑟曾说:“中国在3世纪到13世纪之间保持着一个西方所望尘莫及的科学知识水平。”他认为中国古代在物理等诸多科学领域有着卓越成就,对世界文明发展产生了深远影响。

英国科学史家--李约瑟

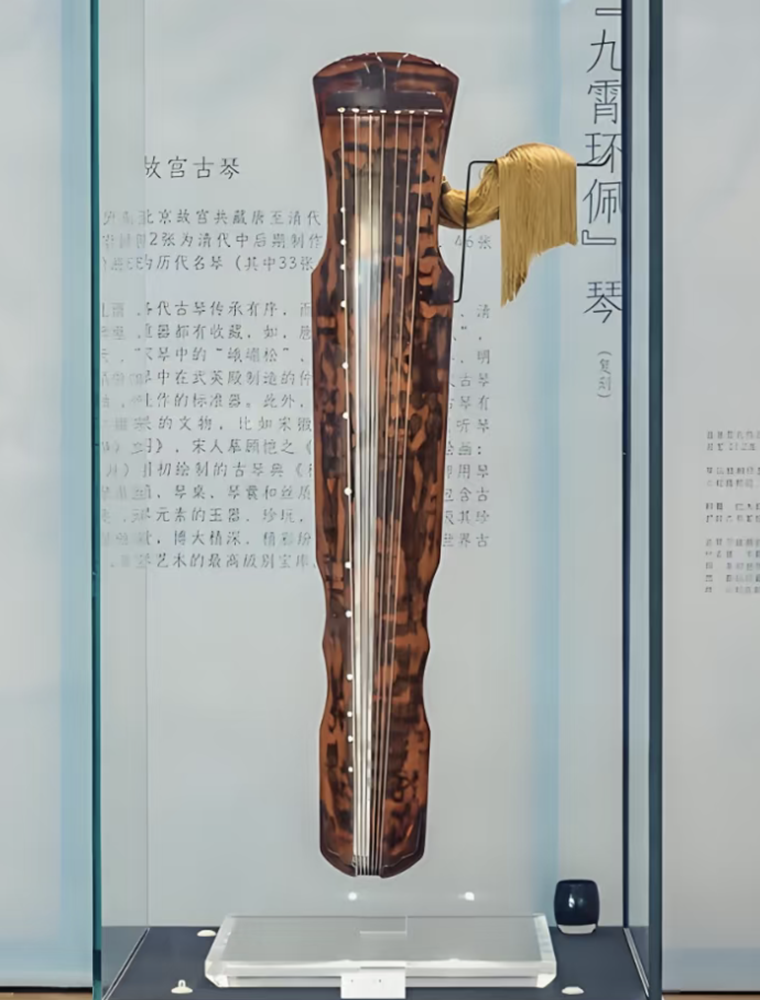

溯典籍之光

书页间的智慧:古代物理著作巡礼

在华夏文明的漫漫长河中,无数先哲以深邃的目光和超凡的智慧,探索自然万象背后的规律,将对物理世界的思考凝练成一部部经典著作。从《墨经》对光学、力学的精妙阐述,到《天工开物》对生产实践中物理原理的系统总结,这些著作不仅是知识的沉淀,更是中华民族创新精神的见证。让我们翻开尘封的典籍,穿越历史的迷雾,

领略中国古代物理学著作的独特魅力 。

战国时期后期墨家的学者

以其对物理知识的超前探索和严谨逻辑,成为中国古代科学史上的璀璨明珠。

《墨经》

- 光学八条:记载了光影关系等光学知识,是世界上最早的光学著作之一。

- 力学原理:探讨了力的定义、杠杆原理、滑轮应用等力学内容。

- 物理现象:涉及到许多自然物理现象的观察和解释,如声音的产生等。

- 小孔成像:详细描述了小孔成像的原理和特点,是光学领域的重要发现。

- 杠杆平衡:论述了杠杆平衡的条件,对力学发展有重要意义。

- 浮力原理:初步探讨了浮力的存在及相关现象。

- 材料特性:对一些材料的物理特性有所提及,如硬度等。

- 运动观念:提出了一些关于物体运动的观点和认识。

- 镜面成像:研究了平面镜、凸面镜和凹面镜成像的规律。

- 平衡状态:讨论了物体在不同情况下的平衡状态及条件。

- 机械应用:介绍了一些简单机械的应用原理,如斜面等。

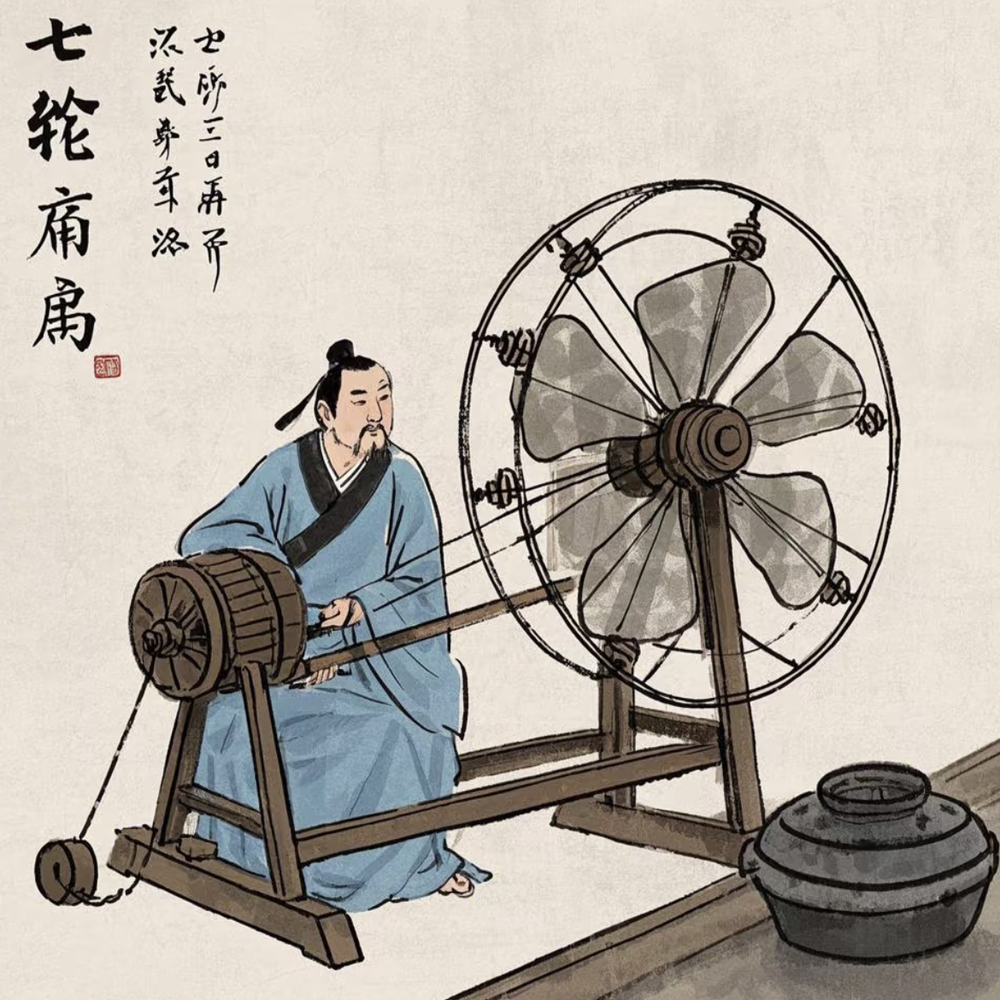

明代 -- 宋应星

它全面而系统地记载了当时农业和手工业生产技术中的物理知识与实践应用。

《天工开物》

- 金属冶炼:包括各种金属的开采、冶炼方法以及铸造技术。

- 纺织技术:详细介绍了养蚕、缫丝、纺织、染色等工艺和相关机械。

- 材料加工:介绍了不同材料的加工方法和物理特性的利用。

- 能源利用:提到了煤炭、木材等能源的开采和利用,涉及热学知识。

- 声学应用:在乐器制作等方面体现了对声学原理的应用。

- 光学知识:在一些工艺中,如制镜,运用了光学原理。

- 力的应用:在机械操作和建筑工程中,体现了对力的合理运用。

- 工艺规范:制定了各种工艺的标准和规范,保证产品质量和性能。

- 农业技术:涵盖了各种农作物的种植、栽培技术以及农业生产工具。

- 陶瓷烧制:讲述了陶瓷的原料采集、制作工艺和烧制过程中的物理变化。

- 物理现象:介绍各种工艺过程中,涉及到许多物理现象,如热胀冷缩等。